玉川上水 江⼾市中へ:甲州街道と内藤新宿・四谷大木戸

甲州街道

甲州街道は: 半蔵門~外堀(四谷見附)~四谷大木戸までは江戸市中

(大木戸から市外へ)~内藤新宿~八王子~甲府~信濃国下諏訪宿で中山道と合流します。

新宿界隈から江戸城内へは現在の新宿通りを通っていきます。この通りは 現在も様々に使われているそうです。

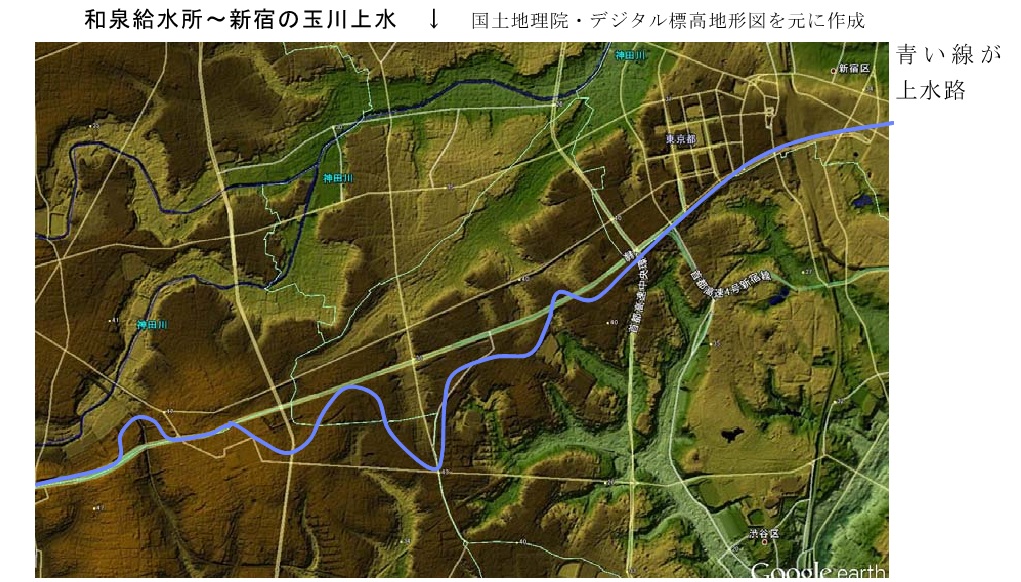

和泉給水所~新宿の玉川上水

和泉給水所から新宿の玉川上水が通っている場所を地図に表してみます。

地図:国土地理院・デジタル標高地形図を元に作成

玉川上水が、現在も使われている甲州街道に沿いながらも小さな谷を避けながら台地の一番高いところをうまく通している様子がわかります。甲州街道は徳川家康の入府に際し江戸城陥落の際は甲府まで将軍の避難路として使用することを想定して造成されたといわれています。そのため甲州街道沿いには入口に当たる四谷大木戸に内藤家、その先にも信頼のおける家臣を配置しました。そのことが玉川上水の保全にも寄与したと考えられます。

内藤新宿の近くを流れる玉川上水

なかなか良い風情です。 今でもこんな感じだったら、世界でも有数のお散歩スポットとして人気のある場所になったことでしょう。現在、新宿御苑は外国から来る方にも人気があるようですが そのことを考えると、なおさら 上水の風景が失われてしまったのは残念です。

四谷大木戸水番屋

新宿の歴史博物館、区民センターなどで、往時の四谷大木戸付近の地図や絵図を見ることができます。散策するときには、立ち寄ってご覧になることができます。

水番所に詰めている水番人は水量を測定し,芥溜に溜まったごみを揚げる大切な役目を務めていたそうです。

水量が足りなくなりそうな場合、分水口ふさぎの命が四谷大木戸水番人→代田村水番人→砂川村水番人→羽村水番人の順で廻状で伝えられました。

すごい情報網だと感じますが 当時はしっかり行われていたことと考えられます。

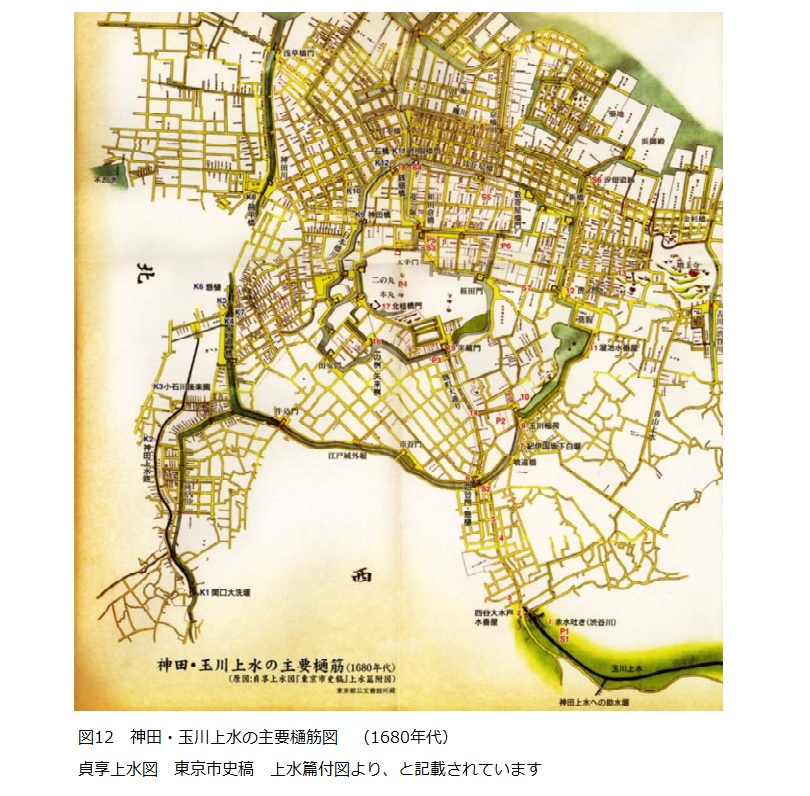

神田_玉川上水の主要樋筋(1680年代)

資料館に展示されている主要な樋の地図です。1680年代の様子が描かれているそうです。

江戸の街は地形を利用した開発、「丘」と「谷地」の形に合わせた住み分け(ゾーニング)がなされました。計画的な配置により、上水道・物流網の整備にも成功したと言えます。水を利用した経路もしっかり配置されています。この土地利用は基本的に近代以降も受け継がれていき、現在に至っています。

四谷大木戸から四谷見附、四谷見附から赤坂・虎の門の約2.5km、地下9尺には石樋が敷設されました。四谷見附から江戸城までは木樋で、麹町~半蔵門を通って城内に。四谷見附からもう1つ、外濠を紀伊国坂に沿って赤坂門から虎の門までは石樋が敷設、そこから先、江戸西南部の武家屋敷や町々に給水されました。

石樋の構造図

(多摩川誌 より)

石樋の内径は1,500 mm。

1個180 kg以上の間知石を5段積みにして石の間には栗石粘土を塗り込んでありました。

上部の石蓋は長さ約1.8 m、幅約60 cm、目方約370 kgの石板を両側の石壁にかけ渡していました。

木樋の用材は水に強いマツやヒノキを用いたとされています。江戸城に至る施設には木曽ヒノキが使われ、 尾張藩が供出を命じられた記録があるそうです。

皇居の和田倉噴水公園に展示されている水見桝です。和田倉橋を渡るところにあった水見桝で 三段重ねの最下部だそうです。